令和3年6月25日に行われた、専門家会議資料に『選択的週休3日制(以下、週休3日制という)』について記載がありました。

結論、公務員への適用は当面は無いです!

・・・・・。(期待してた)

今回は専門家会議資料の内容と、公務員への適用が当面無い根拠・理由について記載していきたいと思います。

また、内閣府の公式会見での質疑応答の中にも、週休3日制について回答がありました。

タイトル負けずこの記事を最後まで読み進めることで、いざチャンスが訪れた時に本制度のメリット・デメリットを理解しているからこそスタートダッシュを決めることができます。

そして、淡い期待を持ちながら悶々と仕事をすることは無くなります。

なお、一般企業にお勤めの方は、週休3日制と副業・兼業の解禁は今後加速します。

それでは、一緒に学んできましょうっ!

○ 週休3日制に興味がある、国家公務員や地方公務員、準公務員の方

○ 公務員の週休3日制は、当面予定されていないことについて理解したい

○ 週休3日制の海外での事例や、国内企業での事例を知りたい

○ 一般企業に勤めていて、週休3日制のメリットとリスクについて知っておきたい

政府は週休3日制の導入に向けて、本格的な検討を行っている

加藤官房長官の発言

それが公になったのは、令和3年4月5日の記者会見で加藤官房長官が、

育児や介護、闘病など生活と仕事の両立を図る観点からも、多様な働き方を推進することは重要だ。

と述べ、週休3日制の導入を検討していると言及したことから、政府内で本格的に議論が始まりました。

それは企業などでテレワークが導入された結果、『柔軟な労働環境や就労形態への対応力が、日本社会に内在する』ことが分かったのが、大きな要因でしょう。

「日本企業は、やればできるじゃん!」みたいな感じでしょうか。

さて、公務員の場合はどうだったでしょうか?

公務員界でのテレワークは、失敗に終わったよね。

使っている人は決まっていて、ほぼ誰も使わなくなった。

そのことについては、過去記事で4つの大きな原因を紹介しています。

その他閣僚の発言

小泉 環境大臣は、こう言っています。

週休3日という選択肢が仮にこれからができるのであれば、それを選択したいと思われる方が選択できる。そういう「選択できる社会」をつくることは大事なことだと思います。

は、はぁ…。次の質問どうぞ。

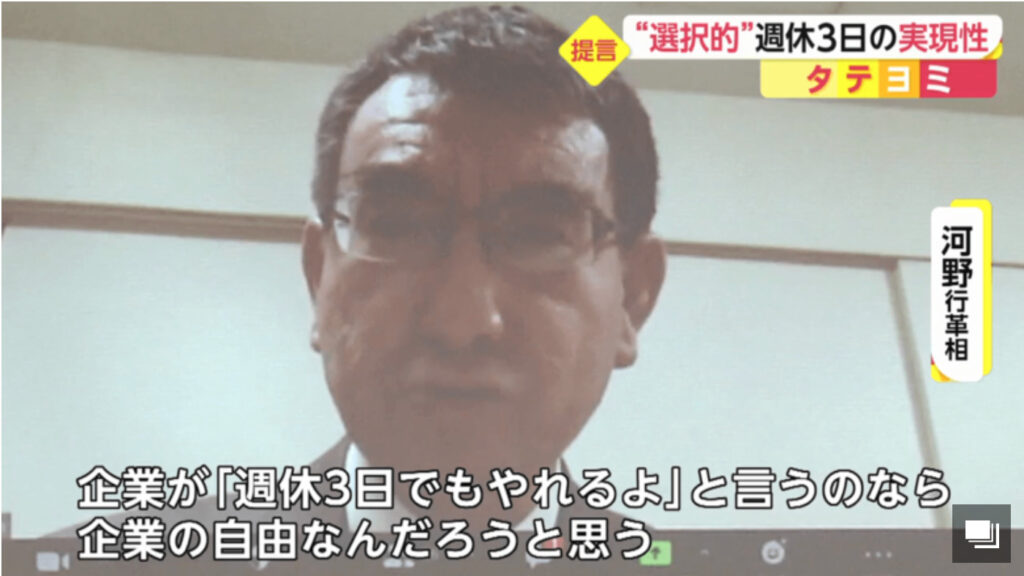

河野 行政改革担当大臣は、こう発言しています。

企業が「週休3日でもやれる」と言うのなら、企業の自由なのだろうと思います。国家公務員の週休3日の導入についてはまだ全く何も考えておりません。

超大事な言葉キター!

まだ。全く。何も。考えてない。

この発言は、2〜3年後ってレベルでは無いですよね。

この発言からも、当面の間は公務員の週休3日制の制定は無いと読めます。

片山 元地方創生相は、一方でこう発言しています。

今のこの現実を考えると、もう少し緻密にプランを考えたほうがいいのかなという感じがする。今みたいに、非接触を国を挙げてやっているときは、3日であっても残りの4日は会社に出るんじゃあまり意味がない。

非接触で働ける環境を構築してから、週3日制の議論を開始してもいいのでは?といった具合でしょうか。

週3日制になったらなったで、「残り4日は働くのか…」という心理が生まれるのでしょうね。

人間、堕落していくのは簡単ですから。

なかなか、現在の状況を踏まえた的を得た発言でしょう。

出典:FNNプライムオンライン 「選択的週休3日制」の実現性は? 家計への心配も…給料はどうなる?

あくまで、企業が先で公務員は後に制度を構築する考えなのでしょうね。

令和3年10月から、公務員の人事評価制度が改正の運びとなりました。

それから落ち着いた頃に制度を考えていく考えのようです。

その考えは、次の質疑応答からも読み取れます。

坂本 内閣府特命担当大臣の記者会見

令和3年4月6日に行われた、記者会見の中での質疑応答です。

Q. 公務員の週休3日制について、大臣のお考えをお聞かせください。

「企業だけではなく、公務員が模範を示しながら実践していくべきだ!」

という意見からの質問でしたが、一言で言うと「今は公務員で週3日制は考えていない」ということでしょう。

Q. 地方創生の観点から、スキルを持ったプロフェッショナル人材の副業や兼業として、週に1日や2日、地方で働く形を進めていく。その点での考えはまとまりましたか?

一言で言うと、「週休3日制が、そういったプロフェッショナル人材戦略の推進に繋がっていくのであれば、それは大いに結構だ。」と言うことでしょう。

それはそれ。これはこれ。といった感じで「直接、週休3日制とは関係ないですよ」といった感じ。

んー。これは公務員どころか、企業の週休3日制もまだ先な気がするぞ…。

出典:内閣府 坂本内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和3年4月6日

令和3年6月25日の専門家会議資料を読み解く

その資料とは、第143回 社会保障審議会医療保険部会 参考資料1の「経済財政運営と改革の基本方針2021」、「成長戦略(2021年)」及び「規制改革実施計画」の概要です。

あ、これ日本人の0.1%も読まない資料だ…

つまり、この資料を読めば日本人の0.1%の知識が身に付くということです。

抜粋しますと、「人」への投資の強化という章に、こんなことが書いてあります。

○ 兼業・副業の解禁や短時間正社員の導入促進などの新しい働き方の実現

- 企業における兼業・副業の選択肢を提供するとともに、短時間正社員等の多様な正社員制度の導入を促進。

- 産業構造の変化に伴う労働移動の円滑化を図るためにも、フェーズⅡの働き方改革を推進。

- 選択的週休三日制度について、好事例の収集・提供等により、企業における導入を促し、普及を図る。

もう、お分かりでしょう。あくまでも“企業における”導入を促進し、普及を図るのです。

現時点では、公務員に関することは記載が無く、導入される見込みはまったく立っておりません。

一方で企業の方は、週休3日制・兼業・副業・短時間正社員に対する政府の後押しが、今後あると予想します。

中小企業よりも、まずは経団連(一般社団法人 日本経済団体連合会)に属している、日本の代表的な企業1,461社あたりの、政府の息が掛かる会社から導入されることでしょう。

兼業・副業解禁の流れが先で、その後に選択的週休3日制の導入が進むことが、リストの順番から予想できますね。

週休3日制を行っている日本企業や世界での実績

好事例の収集では、「日本企業はもちろん、世界的にどうなんだ?」という視点で判断されます。

いくつか、【Yahoo!ニュースオリジナル「選択的週休3日制」みんなはどう考えた?】等より引用編集して、いくつかご紹介いたします。

2017年4月から、育児や介護、看護を行う従業員を対象に働き方の選択肢を増やす「えらべる勤務制度」を導入しています。

小学生以下の同居の子を養育する従業員や、家族の介護や看護が必要な従業員を対象に、土日の休日に加え1週あたり1日の休暇を取得できます。

制度の利用申請および変更(曜日変更、解除)は月単位で可能で汎用性があり、制度利用により取得した休暇分は無給です。

2020年12月から、希望する社員に週休3日や週休4日で働くことを認める制度を導入しています。

場所や曜日・時間にとらわれない柔軟な働き方を通じて、仕事の生産性・企業活力を高めることが目的です。その他、本社に勤務する社員の25%が、リモートワークで業務を行う体制を恒常化するようにするそう。

制度がどのくらい利用されているかは公表がなく、制度利用により取得した休暇分は無給です。

オイル・ショック(1970年代)による不況を、労働時間を短くしかつ賃金を削減し、仕事や雇用を分け合う「ワークシェアリング」で乗り越えた歴史があるオランダ。

現在では、多くの労働者の間で週休3日の働き方が定着しています。

また、フルタイムとパートタイムの労働者で待遇の差をつけない、同一労働同一賃金が実現しており、働きやすい社会が実現している国です。

2019年、ロンドンに本部を置く研究資金支援財団の「ウェルカム・トラスト」が週休3日制の導入を検討するも、実施するのが業務上、あまりにも煩雑という理由で中止になりました。

しかし、同年の総選挙では労働党が導入を公約に掲げるなど、働き方をめぐる議論のテーマとしてたびたび注目が集まっている国です。

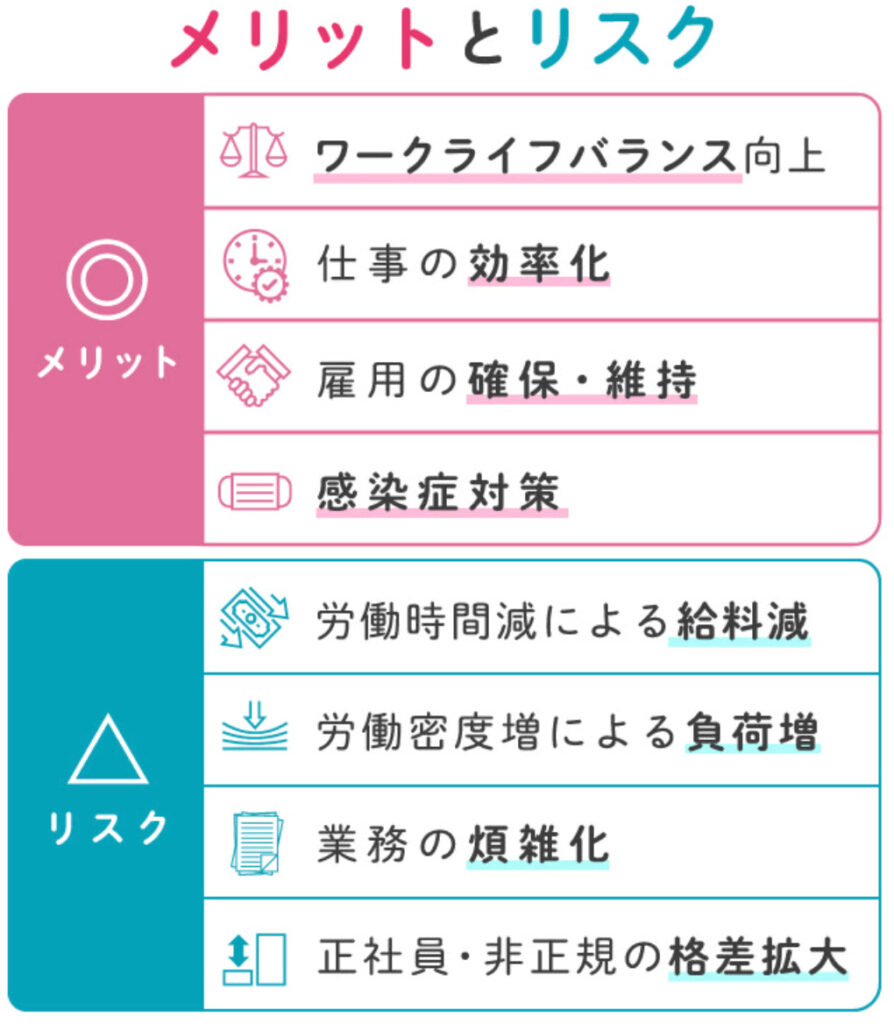

週休3日制のメリット・デメリット

現在でも、平日しか空いていない役所は不便と言われています。

市区町村によっては、土日に窓口に開いているところもあるようですが、開庁日をこれ以上減らすことは難しいと感じます。

公務員を対象に、週休3日制を広く導入する場合は、大きな法改正が必要となり、かなりハードルが高いです。人事院との兼ね合いもありますからね。

よって、以上の根拠資料により、公務員は週休3日制の導入は当面予定ありません!

最後に少し寂しいので、週休3日制のメリットとリスクを述べましょうっ!

出典:Yahoo!ニュースオリジナル「選択的週休3日制」みんなはどう考えた?

1番のメリットは自由時間の増加、リスクは経済的な余裕でしょう。

経済的な余裕(お金)の問題は、基本的に若いうちから資産形成をしてFIREを目指している状態であれば、会社員であれ公務員であれ、お金の不安は少なくできますよ。

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

まだまだ、始まったばかりのブログですが、リピート訪問は私たちの励みになります。皆さまの【お気に入りブログ】となれるよう、これからも魂込めて更新いたします。記事への感想・コメントだけでも大変心強く、更新の励みになり嬉しいです!どうぞよろしくお願いいたします。

コメント