2021年(令和3年)4月27日『国家公務員法改正案(以下、本法案という)』が衆院で可決され、同年6月4日に国会で成立し、公務員の定年は将来的に65歳になりました。

今の公務員は、原則60歳で退職しなければなりません。

ただ今でも、本人が希望すれば“再任用制度”で、1年更新・最長65歳に達する年度末までは働けますよね。

今回は、『図解』や『早見表』を交えて簡潔に本法案の中身について学んでいきましょう!

将来に不安を抱えたまま・知らないいままでは、自分が損をするだけです。学ばないと何も始まりませんよ。

自分は関係ないや〜♪ どうせ65歳でしょ?

なんて、思っていませんか?

公務員界には残念ながら“前例踏襲(ぜんれいとうしゅう)”という文化があります。

つまりは、次回の定年引上げの際も『今回のやり方が活用される』かもしれません。

それでは、皆さん当事者になった気持ちで、いったいいつから・どのような改正になるのか、一緒に学んでいきましょうっ!

- 自分や配偶者が、公務員定年延長の対象となるのか分からない

- 公務員定年延長法案のスケジュールや概要について知りたい

- 図解や早見表を交えて理解して、今後のライフプランを考えたい

- 結局、自分はどうするべきなのか知りたい

【定年の段階的引上げ】とは? つまり自分はいつから?

公務員定年延長法案の目的とは

そもそもなぜ、定年を引き上げる必要があるのか?をまずは考えていきましょう。

日本は他の先進国と比べ「超 少子高齢社会」です。

比較すると、アメリカでは2100年まで人口増加する一方、スペインや日本は逆に人口が半減すると言われています。

なので、資産運用するのであれば、そういった人口増加国に投資するべきなんです。が、この話は長くなるので、【資産形成カテゴリー】の中で解説したいと思います。

結論、本法案の目的は「この少子高齢の社会に合わせ、知識・経験・技術を持つ働き手を確保し、社会保障制度の維持につなげる」ことです。

もちろん、その背景には“日本人の平均寿命の伸長”があるのは間違いないでしょう。

そして、最終的にお国さまは、“年金の受給開始年齢を引き上げる”ことも視野に入れているかもしれませんね。

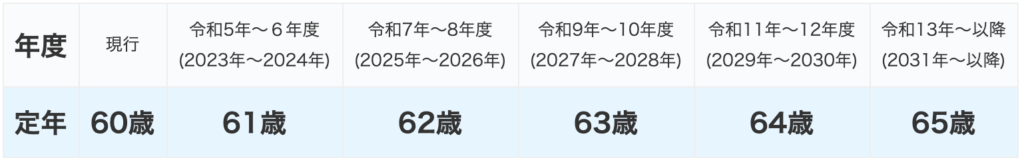

定年の段階的引上げについて 簡易表

2023年(令和5年)4月1日から施行される本法案ですが、いきなり定年が65歳になるわけではありません。

段階的に「2年ごとに定年を1歳ずつ上げていく」ということになっています。

わかりやすい簡単な表を作成しました。

最終的に65歳定年になる人は、2021年度(令和3年度)の現在であれば、満年齢55歳の方(1966年(S41年)4月2日〜1967年(S42年)4月1日生まれ)が1番最初の65歳退職者になります。

2031年までは2年に一度しか「退職者送別会」が行われないと思うと、なんだか不思議な感じですね。

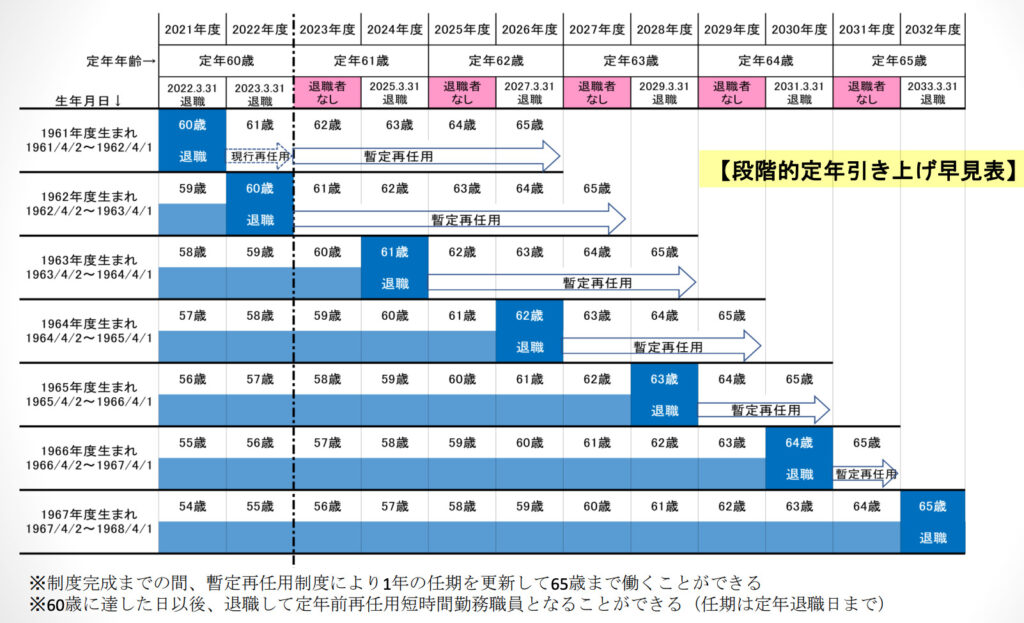

なお、定年の段階的な引上げ期間中は、定年から65歳までの間の経過措置として、現在ある“再任用制度”同様の制度を設けます。

今までどおり、本人が希望すれば65歳まで働ける!という部分は変わらないんです。

退職金を貰える年齢が、ちょっと遅くなり60歳以降になるということです。

退職金の予算を2年分プールしておかないと…ですね。

2023年(令和5年)4月1日施行 定年退職早見表

出典:全日本自治団体労働組合熊本県本部 地方公務員の定年の段階的引き上げ年齢早見表より引用

定年退職の定年は、以上のような形で段階的に変化していきます。

なお、『職務と責任の特殊性・欠員補充の困難性がある医師等』については、人事院規則により66歳から70歳の間で定年を定めるそうです。

なるほど、医師等については同意できますが、『職務と責任の特殊性!』なんて言われても、誰のこっちゃ、何のこっちゃ分かりません。分かりにくく曖昧すぎる。

きっと、偉い人たちが、自分たちの良いように使いそうですね。

また、ある特定の資格が必要となる職種は、その希少性・必要性から定年が伸びていきそうです。

『資格』は公務員界で、今後重要視されることは間違いないです。

【役職定年制(管理監督職 勤務上限年齢制)の導入】とは?

現状でも、国家公務員は55歳以上になると人事評価が良好の場合を除き、昇給が原則停止になります。

なお、人事評価制度は令和3年度10月からと、令和4年10月に評価基準が変更になります。

「公務員は55歳で昇給がストップ」これはもう、2013年からの話です。

しかし、このあたりの年齢になると、途端にポンポンポーンと役職名が変更になり事実上昇給しています。

まぁ、退職者がいてポジションが空いたからという、能力うんぬんではなく、人事との兼ね合いがあるので、うまくいかないこともありますけどね。

それで、役職定年制って?なんとなく想像つくけど。

簡単にいうと「60歳になれば、窓際族から降りてもらうよ」ということになります。

詳細に正式にいいますと「管理監督職員は、60歳の誕生日から同日以後の最初の4月1日までの間に、管理監督職以外の官職に異動させる。」ということです。

しかしやっぱり、ただし書きがあります。

- 事務次官等の場合は62歳

- 異動により公務の運営に著しい支障が生ずる場合

は、60歳で降格はなくなるということです。

まぁ、あまり該当する方が少ないと思いますが、覚えておきましょう。

肝心なのは、管理職が身につけておくべき、部下をマネジメントするための時間管理術です。

上司である管理職は、感情や衝動、気分に流されずに規律に従い、組織的価値観を優先できる意思と誠実さを持っていなければなりません。

【60歳に達した職員の給与】はどうなる?

みんな気になる、お金の話です。簡潔に言いますと「減ります」以上。

「一体どうなるの?」その計算式は下記のとおりです。

- 「60歳の時の給料 × 70%」

正式な言い方は「職員が60歳に達した日後の最初の4月1日(特定日)以後、その者に適用される俸給表の職務の級及び号俸に応じた額に7割を乗じて得た額」ということです。長い…。

なお、給料にリンクしてくる手当も同様に70%です。

前章で学んだ、事務次官等の場合は62歳まで降格されませんが、給与は7割になります。

また、ポイントは「役職定年により降任、降給を伴う異動をした職員の俸給月額は、異動前の俸給月額の7割水準」ということです。通常の人であれば、役職定年は60歳でしたよね。

なので、万年平社員だった人と、出世した人は、給与に違いが出てくるということが分かります。

といっても、単純に7割にするので、60歳の時より“給与の差”という意味では、差は縮まります。

7割かぁ…。出世した人であれば、天界から地上に下りる人も多いでしょうね。

定年の年齢はどんどん上がっていき、年金受け取り開始の年齢も上がっていく。

今は昔と違ってゴール(退職)は、自分で設定するものとなってきています。自分年金を作り、自分で定年を決める!ということに気づくことです。

それに気付かなければ、法律のみが今後も変わり、定年が延長・最終的に定年撤廃となり、永遠に死ぬまで労働というシナリオです。

ちなみに、ゴールしてからの資産運用は失敗の王道パターンです。年金制度をうまく活用して乗り切る方法を参考にしてください。

年金の受け取り方の違いで、最大142%お得になる方法を記載しています。言わずと知れた、年金の繰り下げ受給の仕方です。

自分を時代の変化に合わせて変えていきましょう。

「よし、明日から!」ではなく今日からです。きっと、その明日は永遠に明日だからです。

誰だって、【今日が人生で1番若い日】なのですから…。

私たちは下記の本を読み、支出の改善を行いましたのでご紹介いたします。

結局、自分はどうするべきなのか?

職場(任命権者)は、職員が60歳に達する日の前年度に「君はどうするのかね?」と意思を確認するようになります。

それは、

- 定年前の退職を選択するのか?(転職含む)

- 降格して、フルタイムで7割の給料で仕事を続けるのか?

- フルタイムではなく「定年前再任用短時間勤務制」で働くのか?

を問われています。

もちろんそこで職場から『60歳以後の任用、給与、退職手当に関する情報』の提供を受けますので、安心してください。

しかし、「職場からちゃんと、情報が貰えるんだ〜」なんて安心して、その大まか概要しか理解しないなんて事をすると、自分が不利になる方向へ導かれる可能性もありますよ…。

定年になる人(超先輩)に、その情報提供を行う人は職場の誰になるのか…?

まさか、一言一句説明がもらえる訳がありません。その説明会持っていくのは、紙とペンだけではなく、『質問』を準備して持っていくくらいの心構えでいた方が、知識の定着がされます。

また、気になる退職金ですが、『60歳に達した日以後に、定年前の退職を選択した職員が不利にならないよう、当分の間、「定年」を理由とする退職と同様に退職手当を算定する。』

とあります。

したがって、退職金についてはどれを選んでも“現行の退職金の仕組みとほぼ変わらない(どれが不利になる・有利になるといったことはない)”、と覚えておくと心配事が減りますね。

「子供は成人したか?」「マイホームのローン・リフォームは?」「車は?墓石は?貯金は?相続は?」など後は、ご自身の第二の人生のライフプランを意識して決定しましょう。

また、退職をすると夫婦仲の心配が出てきます。

“熟年離婚”という言葉があるとおり、お金の余裕が出てきたり、家にいる時間が長くなったりなど生活の変化で、夫婦仲のカウンセリングを受ける方もいます。

裁判所の司法統計による、全国の家庭裁判所に申し立てられた、離婚調停の原因の統計データを元『男女別 離婚原因ランキング』を作成しました。

厚生労働省が令和3年6月4日に公表した最新のデータを交えながら、親密で良好な関係を築くため夫も妻も知っておくべき5つのことについて学んでおきましょう。

日本の離婚率は37%で、約3組に1組は離婚している事実に驚く記事ですよ。

定年の延長は将来の年金制度にも影響するので、今20代、30代、40代の方も安心できません。

将来、公的年金が全く貰えない(ゼロ)ということは、私はないと想定しています。

その根拠は、年金を管理・活用・運用しているGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が今のところ、信用できるからです。

特に、資産構成割合(ポートフォリオ)は見習うべきところがありますね。

GPIF 年金積立金管理運用独立行政法人 公式ホームページ より引用

しかし、いくらGPIFが頑張って成果を上げても、受給年齢が上がったり、受給金額が変更になったりなど年金の制度設計の見直しはされると思います。

・・・いえここは、言い切ります!公的年金は将来、制度設計が変更されます。

年金の先細りは避けては通れないでしょう。

この機会に、自分の中でのしっかりとした将来像と、選択してく一本の軸を、ハッキリさせておく必要がありますね。

地方公務員の場合はどうなるのか?

ここまでお話ししてきましたが、基本的には国家公務員について記載してきました。

「えー!」なんて思うかもしれませんが大丈夫です。

『地方公務員法の一部を改正する法律案』はもう既にあります。

そしてそれらは、国家公務員との権衡(けんこう)を考慮し定められます。つまりは、「国家公務員と、つりあいを取ろうね〜」ということです。

今のところ、主に【定年の段階的引上げ】以外はほぼ同様の内容となる見込みです。

給与が7割になるなどは、まったく同じ内容になってます。

と言いつつ、定年の段階的引上げの「2年ごとに定年を1歳ずつ上げていく」という内容も、別途条例などで各地方自治体時期などは異なるものの、将来的には同じような形に収まることでしょう。

今回の記事はいかがでしたでしょうか?

ドキドキした方、悠々に構えている方、人それぞれいろいろ考えることがあったかと思います。

最後に、私たち夫婦の様子を見てみましょう。

あなたはどうするの?

男の平均寿命は約82歳。けれど、健康寿命は約73歳!

定年延長どころか、50歳まで働いてるか分からないよ。

お金は墓場まで持っていけないからね!

それは、人それぞれだけどね(笑)

残り時間を気にするよりも、時間を作り出していくことも重要よね。

時間は皆平等に与えられています。

人間がやらなくてよくなった生活習慣見直し、まずは家庭での無償労働をやめて、QOLを向上していきましょう!

なお本記事は、下記の情報をもとに作成しました。

最終的なご理解・ご判断は、ご自身の責任にて行うようお願いいたします。

引用元:内閣官房 第201回 通常国会 国家公務員法等の一部を改正する法律案

引用元:総務省 第201回国会(常会)提出法案 地方公務員法の一部を改正する法律案

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

まだまだ、始まったばかりのブログですが、リピート訪問は私たちの励みになります。皆さまの【お気に入りブログ】となれるよう、これからも魂込めて更新いたします。記事への感想・コメントだけでも大変心強く、更新の励みになり嬉しいです!どうぞよろしくお願いいたします。

コメント