今回の記事では、時間管理には『4つの世代がある』ということを学べる記事になっています。

時間管理の4つの世代?

いったいどういうこと?

例えば、社会の進歩を例にとると、まず『農業革命』があり、その次に『産業革命』が起こり、そして『情報革命』が続きました。

1つの波が押し寄せるたびに、社会も人間も大きく進歩してきましたが、今特に大きく変化しているのは“時間”です。

情報革命最中のこの時間(スピード)の変化に対応できなければ、時間管理のマネジメントをしなければならない管理職を勤め上げるのは難しいでしょう。

決断し選択する能力が求められる管理職ですが、それらを決断する際にも“時間”は切っても切り離せない関係ではないでしょうか。

そんな、“時間”をテーマにした今回の記事は少し上級者編です。

それでは、見ていきましょうっ!

そもそも、なぜ時間管理術を学ぶ必要があるのか?

部下を持つ管理職が行うべき効果的なマネジメントとは、最優先事項を優先することです。

リーダーシップの仕事は、『優先するべきこと』は何か?を決めることであり、マネジメントはその大切にすべきことを部下が行う通常の仕事の中で優先順位を決められるようにすることです。

上司と約束し、それを守る能力「言行一致(げんこういっち)」が組織形成では大切です。

「現行一致」とは、言葉に出したこととその行動が同じであることです。

部下が主体的な人間として成長するためには、欠かせない能力や行動ですね。

また、部下は目標を象徴する人物(上司)を手本にして行動します。

したがって、上司である管理職は、感情や衝動、気分に流されずに規律に従い、組織的価値観を優先できる意思と誠実さを持っていなければなりません。

優先する必要のない物事に「No!」と言い、何よりも大切なことに「GO!」サインを出す。

目的意識と使命感を持ち、あなた(上司)の中に燃えるような「Yes!」がなければ、部下は付いてきませんし、言行不一致な行動をとります。

部下のマネジメントと時間管理術には、多種多様なアプローチと方法(ツール)がありますが、4つのポイントに分けて紹介していきます。

【第1世代】メモやチェックリスト

時間管理の第1世代は、メモやチェックリストが特徴です。

私たちの時間と労働を必要とする多くの物事を確認し、忘れずにいるための工夫です。

最初に記載した、社会の進歩を例にとると、『農業革命』の時はメモやチェックリストで十分でした。

しかし、情報革命時代の今、メモやチェックリストだけでは不十分な時代がやってきました。

ほらそこの君、メモを取りなさいメモを。

電話番号やメールアドレスなど、その場で覚えられない内容はメモを取るべきですが、事の顛末(てんまつ)や経緯までメモを取れというのはおかしな話です。

電話番号やメールアドレスを忘れた場合はもうその人に聞けませんが、事の顛末や経緯はその人に再度聞き直せば良いのではないでしょうか?

聞き方も「忘れちゃったんで」ではなく、「再確認なのですが、〇〇だったということで間違いないですか」と言った具合です。

公務員では未だに、チェックリストという文化が根強く残っています。

“しるし”を付ける単純作業になってはいませんでしょうか?

そんなことより、優先事項さえ間違っていなければ、間違えないシステムを構築することに労力を使うべきです。

【第2世代】予定表やカレンダー

時間管理の第2世代は、予定表やカレンダーが特徴です。

先を見て、将来の出来事や活動の予定を立てようという試みです。

最初に記載した、社会の進歩を例にとると、『産業革命』といった具合でしょうか。

効率的なスケジュールを組んで、時間を管理する方法ですね。

公務員の職場では、カレンダーをクラウド化して組織で共有しているところは稀です。

大きな出来事や行事は共有することはありますが、その人がその日なんの業務に従事しているのか?までは共有していません。

会議室の予約表や公用車の予約表など、といった使い方が一般的です。

一見正しそうに見えるこの予定表やカレンダーですが、効率的なスケジュールを組んで時間を管理する方法が、むしろ非生産的になっていることに私たちは気づき始めています。

1分の隙もないスケジュールに縛られる時間管理に、嫌気がさしてきたぞ…

スケジュール管理だけでは、

- 豊かな人間関係を築いたり

- 部下が抱いている本来のニーズを満たしたり

- 毎日の仕事の中で自然と生まれる創意工夫

- 仕事を素直に楽しむ

といった機会が奪われているのです。

そこで、次の第3の世代が生まれました。

【第3世代】第1・2世代 + 目標設定と優先順位

時間管理の第3世代は、目標設定や優先順位が特徴です。

明確にした自分の目標設定に照らし合わせて活動の重要度を測り、優先順位を決めようという考え方です。

最初に記載した、社会の進歩を例にとると、今現在の『情報革命』までたどり着いたといった具合でしょうか。

公務員でも人事評価制度がそれに当てはまりますね。

長期・中期・短期の目標を数字を使って具体的に立て、自分の価値観に照らし合わせて、その目標達成に時間と労力を使う。

もっとも重要であると判断した目標や仕事を達成するために、毎日の具体的なメモ(第1世代)やスケジュール(第2世代)を計画するのです。

一見すると完璧に見える第3世代も、デメリットが生じ始めています。

- 時間管理があなたを支配する

- 時間に追われ問題が積み重なる

- ストレスがたまる

- 燃え尽きる

などです。日々の計画というのは、緊急の用事だけに目が行き過ぎているのです。

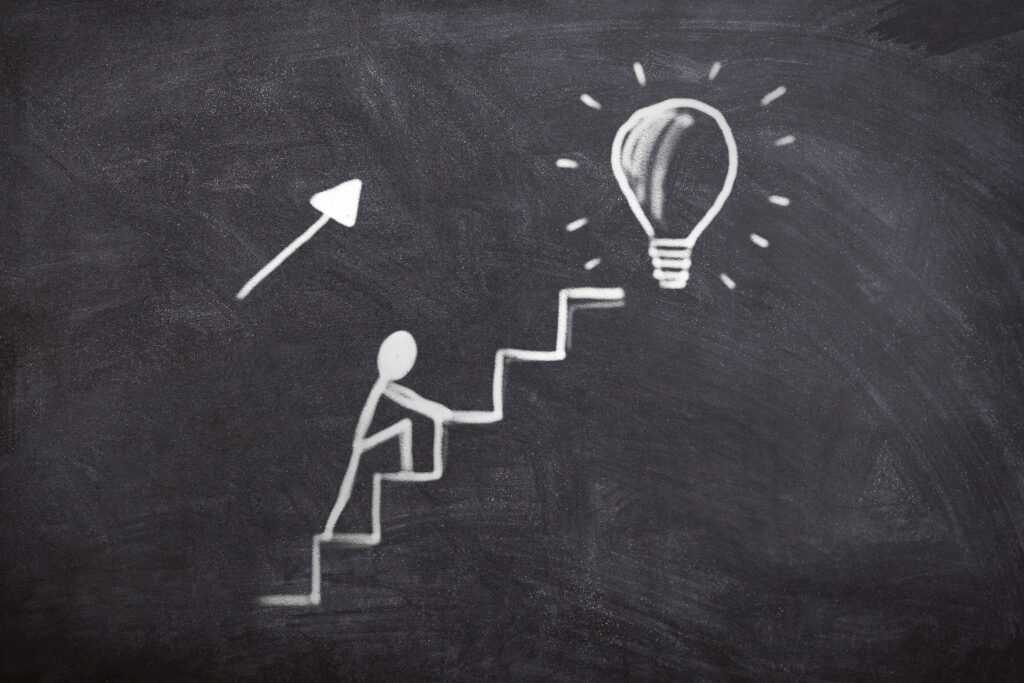

そこで、近年第4世代の考え方が生まれたのです。

【第4世代】モノや時間には重点を置かない

時間管理の第4世代は、もはやモノや時間には重点を置かないのがポイントです。

この新しい世代は、『時間管理術』という言葉そのものが間違っているという考え方です。

問題は、時間を管理することではなく、自分自身を管理することなのです。

これまでの3つの世代とは根本的に異なりますね。

人が満足できるのは、自分が期待したことを、期待通りに達成できたときです。

この新しい世代が目指すのは、人間関係を維持し、自信を強くしながら、結果を出すことなのです。

第4世代の時間管理の中心をなす考え方を、下記表にまとめました。

| 緊急 | 緊急でない | |

| 重要 | 第Ⅰ領域 危機への対応|差し迫った問題|重大な結果に繋がる仕事|期限のある仕事 | 第Ⅱ領域 人間関係づくり|準備や計画|新しい機会を見つけること|心身をリラックスさせること |

| 重要でない | 第Ⅲ領域 飛び込みの用事や電話|多くのメールや会議|無意味な駆け引きや付き合い|期限のある催し物 | 第Ⅳ領域 取るに足らない仕事や雑用|多くの電話|単純作業|快楽だけを追求する遊び |

上記の表を見ると分かるように、活動を決める要因は【緊急度】と【重要度】の2つです。

- 緊急の活動とは

- 今すぐに取りかからなければならない活動であり、「早く!」と私たちを急ぎ立てる用事です。

- 重要な用事とは

- あなたのミッション、価値観、優先度の高い目標の実現につながるものです。

第4世代はこの表でバランスを保ち、自分自信を管理しているのです。

多くの人が【第Ⅰ領域】に一日中浸かっています。

まるで、危機的状況にある問題ばかりを考える人であり、常に締め切りに追われている人のようになります。

【第Ⅲ領域】も良くありません。

緊急だから重要なのだと思い込み、緊急の用事のすべてに反応し、ほとんどの時間を使ってしまいます。

ほとんどは他者の仕事の優先順位からきており、早く対応してほしいと促されているだけに過ぎないからです。

自己管理で大切なのは【第Ⅱ領域】なのです。

【第Ⅱ領域】はやらなければいけないとは分かっていても、緊急でないから、ついつい後回しになってしまうことばかりです。

- 現在はしていないが、もし日頃から行っていれば、あなたの私生活に大きくポジティブな結果をもたらすと思うことは?

- 同様に、あなたの仕事や専門分野で、ポジティブな結果をもたらすと思うことは?

この回答が、あなたの【第Ⅱ領域】に当てはまる内容です。

最後に、時間管理で大切なことは、人生を効果的に生きることです。

組織的な課題を認識し、緊急の用事だけではなく、自分にとって重要なことにも目をむけて生活し、ワークライフバランスをとりながら生活することが今後大切になってきます。

管理職の立場に立っている人には、ぜひ部下一人ひとりの“表のバランス”を意識して、マネジメントを行く必要があるのです。

最後に、今回の参考となった文献はこちらになります。

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

まだまだ、始まったばかりのブログですが、リピート訪問は私たちの励みになります。皆さまの【お気に入りブログ】となれるよう、これからも魂込めて更新いたします。記事への感想・コメントだけでも大変心強く、更新の励みになり嬉しいです!どうぞよろしくお願いいたします。

コメント