今回の記事は公務員が受診するべき病院の選び方です。

残念なことに、精神科・メンタルクリニック・ハートクリニックなどを、地域ごとにまとめて評価してあるサイトは地域によってはありません。

せいぜい、Googleマップのクチコミを1件、1件読んでいくと言う作業ができるくらいですが、この方法はあまりオススメしません。

じゃあ、どうやって病院を探せばいいの?

この質問にしっかりと回答するために、詳しく説明していきたいと思います。

最終的な「どの病院を受診するか?」の判断は、実際に病院を受診し先生と話し合って決めることにはなりますが、インターネットで検索前にできること、インターネット検索で選定するべきことなど、公務員に合った病院はある程度分かるのです。

それでは、早速見ていきましょうっ!

まずは、【産業医】に相談をしよう

前回(その2)の内容で、夫の病気の際も産業医を活用するべき!というところまでお分かりいただけたと思います。

そして産業医とは何か? まで知っていただけたと思います。

また、前々回(その1)で産業医に相談するというハードルは、低くなっているはずです。

あなたの心がより柔軟な発想により、行動を後押ししているのです。

前回までの記事をまだお読みになっていない方は「いきなり人に相談!?」と、きっとパニックになっているはずなので、まずはお読みくださいね。

では、さっそく産業医に相談するメリットを言います。

実は、公務員の産業医は地域の病院と関係を持っています。

関係を持っていると言うことは、どこの病院(先生)が良い・悪い。公務員事情に詳しい先生・詳しくない先生。という情報を持っています。

ここまで記載した内容、正直知らない公務員がほとんどです。

公務員の産業医がこのような情報を持っていると言うのが、まずは事実です。

したがって、産業医の病院に関する情報網は活用するべきです。

夫の場合は「〇〇方面(場所)には、良い病院はありませんので、〇〇方面にある病院を受診していただくことになります。」と、ハッキリした回答を産業医よりもらいました。

最終的には、具体的な病院名も教えていただきました。

安心してください。あなたにとって初めてのことでも、産業医はこれまで病気をしているたくさんの公務員とやりとりしています。

産業医へのアポイントメント方法は

- 信頼できる上司経由で相談するのがベスト

- ストレスチェック制度などの通知文を見たことを理由に直接でも可

- 直接、コッソリ電話でもなんら問題はない

- 産業医側がメールで随時対応してくれる体制であれば、直接メールでも話は進む

と、あまり悩まずにまずは相談することが大切です。

誰かにヘルプと叫びましょう。あなたの心の叫びを伝えましょう。

「産業医って、そもそもどの部署にいるかわからない…」という場合は、やはり①を勧めます。

ちなみにどんな方法であれ、産業医へ話すと、いずれあなたの管理職はその事(産業医へ相談があった)を知りますので、そのことは理解しておきましょう。

産業医に紹介された病院を予約しよう

産業医から紹介状という形で予約を取ってくれる場合もあれば、ご自身で紹介された病院に電話をして予約を取ることになります。

夫の場合は、前者でした。

しかし、初診は病院の先生側も時間を割いてたくさん聞くことがあり、初診の場合はある程度まとまった時間が必要なため、1ヵ月2ヵ月待ちは当たり前です。

なので、早めに行動しようと口を酸っぱくしてお伝えしているのはそのためです。

受診日が決まったら、次の事を確認しておきましょう。

- インターネットで、その病院のホームページを確認する

- 大きめの病院であれば、複数人(2人)の先生がいるかどうか確認する

- Googleマップなどの口コミでその先生の特徴を理解する

それぞれ、説明を加えていきましょう。

インターネットで、その病院のホームページを確認する

①のその病院の室内の雰囲気を確認すること、の何が大切なのか?についてです。

まず、初めて病院のドアを開けた時にドキドキしないで済みます。

そして、ホームページでは先生の職務経歴書や先生の顔も確認することができます。

事前に先生の顔を確認できると、あまり緊張せずにスムーズに相談内容に入ることができますね。

また、例え予約をして通院していても、会計までの時間等を含めて1時間程度はその場所にいることになります。

通院となると、その場所での待機時間はかなり多くの時間を占めることになります。なので待合室の様子もチェックしましょう。

待合室が居心地の悪い場所では、通院するのも苦痛になります。そのため重要な要素なのです。

長い時では、終わるまで2時間近くかかることもありますよ。

大きめの病院であれば、複数人(2人)の先生がいるか確認する

そして肝心の②番。なぜ、複数人の先生がいることが重要なのでしょうか?

実は、これは公務員特有の理由です。

それは、病気休暇を取得するための診断書や、休職するための診断書は2通必要になるからです。

公務員の診断書は2通必要だよ。

一般企業であれば、1通の診断書で病気休暇を取得できるようですが、如何せん公務員は2通必要なのです。

国家公務員であれ、地方公務員であれ、教職公務員であれ、ほぼ全ての公務員が対象です。

第7条関係

6 この条の第3項の医師の「診断」を命ずるに当たり、文書を交付して行う場合は、当該文書には次に掲げる文言を記載するものとし、別紙9を参考に、適宜の様式によるものとする。

(1) 任命権者が指定する医師2名の診断を受け、診断書を提出するよう命ずる旨

出典:https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/11_bungen/1101000_S54ninki548.html

(2) 復職発令

ア 心身の故障の場合

① 休職者は、(一部省略)この場合の医師の診断書は、原則として当該職員の主治医及びみよし市民病院の医師の診断書の2通とする。ただし、精神的疾患等の場合は、みよし市民病院の医師の診断書を、あらかじめ人事課長が指名した医師の診断書に代えることができる。

出典:https://www1.g-reiki.net/aichi-miyoshi/reiki_honbun/i569RG00001044.html

医師が1名の病院の時はどうするの?

安心してください。

その場合は、その医師へ「公務員なので診断書が2通必要なのですが…」と相談をすれば良いのです。

そもそも、産業医から紹介された病院であれば過去にも公務員の患者を扱っており、その場合の対処法はお医者さんは知っています。

夫の場合は、「近くの〇〇病院へ紹介状を出しますので、明日以降電話で予約してみてください。」と言った感じの対応でした。

先生同士で紹介状を送り合う関係があり、2通目の診断書もほぼ半自動的に、2つ目の病院ではあまり問診がなく診断書がもらえます。

2通目の病院では、【この患者さんは、2通目の診断書を欲しがっている】という対応なんです。

受けるこちら側としても、その方がやり取りがスムーズで楽ですね。

Googleマップなどの口コミでその先生の特徴を理解する

これは、おまけ程度に確認しておきましょう。

だいたいは、病院の口コミなんてものはボロクソな評価を受けている場合が多いです。

自分が、受けた対応の腹いせにクチコミを書く場合がほとんどです。

なので、自分が受ける病院がどのような評価であれあまり気にしないようにしましょう。

確認するのは下記のとおりです。

- 病院の待ち時間はどうか。

- 先生はどのような感じの人か。

- 薬を多く処方する先生なのか、話をちゃんと聞いてくれる先生なのか。

- お会計の事務員の方の対応はどうか。

などです。

もう一度言いますが、そういったクチコミを書く人の個人の主観を、当てにしない方が普通の判断です。料理屋さんの評価とは違うのです。

なぜなら、クチコミを書く人がどういった方なのか…、どういった心境なのか…、考えてもみてください。

Googleマップのクチコミはあくまで、おまけ程度の参考です。

自分がなぜうつ病・ストレス障害・メンタル疾患になったかを「紙」にまとめよう

病院を受診する1ヵ月も2ヵ月もの間やることの最後にして、1番大切なことです。

自分の症状を受診する病院の先生に正確に伝えるために、紙にまとめるのです。

夫の場合は、時間を見て職場のパソコンで入力し、紙に印刷をし、受診当日持ち込みました。

初めての精神科の病院です。緊張するのは当たり前。

また、症状によっては頭が回らなくなっており、正確にお医者さんへ伝えることが困難な人もいるかと思います。

産業医からの紹介ということもあり、公務員としてしっかりとした態度で受診をするためにも、この作業は必ず必要です。

「あの〜ですね…。その…、なんというか……。」といった、受診の仕方は良くないです。

主に書く内容は以下のとおりです。

- ○月頃から、または○月○日から、など具体的な日付を書くこと。

- その時の状況、これまでの状況、今の状況を正確に書くこと。

- 何に対して、自分がイヤと感じるか、その具体的な場面(業務内容)などを言葉に表すこと。

- 病気になる前にできていて、病気になった後できなくなったことは何かを書くこと。

などを書けば、OKです。

あとはお医者さんから、別途質問が来るので落ち着いて回答するだけ。

ちなみに、夫の場合はPTSDの症状で、マイクロソフトのワードで2枚程度書きました。

大切なことなので、時間をかけて、必ず作成して受診当日、保険証と一緒に持っていきましょう。

今回の記事はいかがでしたでしょうか?

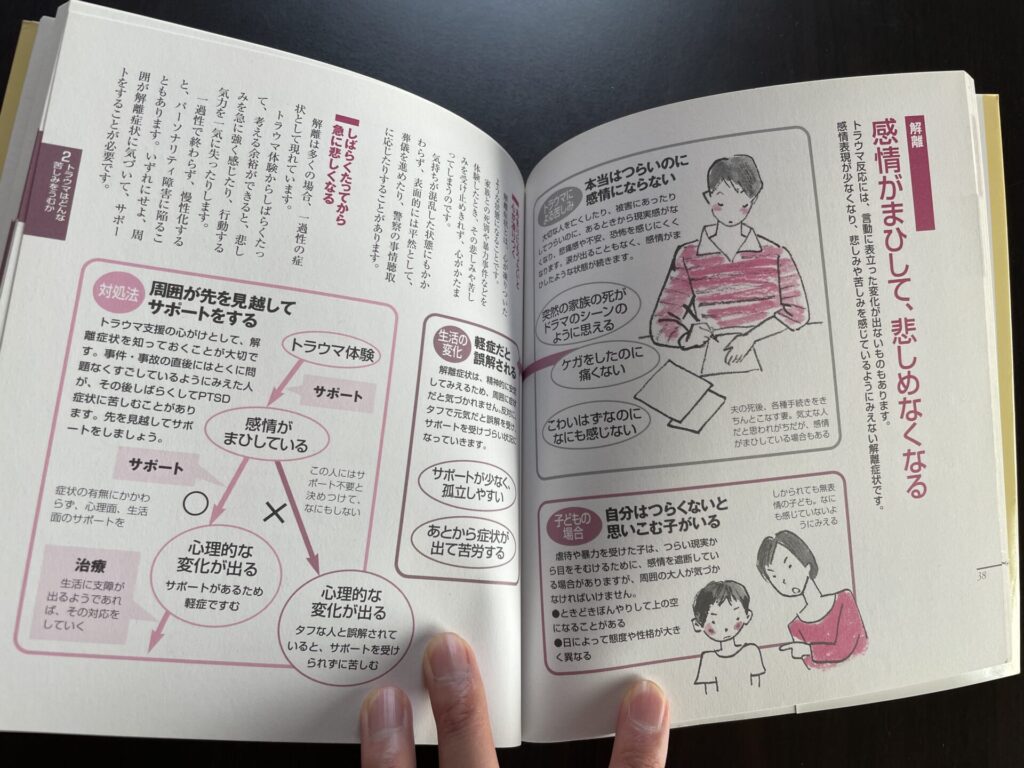

ちなみに、夫は受診した病院の先生よりある本を買うように勧められました。それがこちら

心的外傷後ストレス障害(PTSD)やトラウマを抱えている方は、ぜひ読んでください。

画像のように、イラスト満載で大変読みやすい内容です。

また、これだけでは1ヵ月や2ヵ月を持て余してしまうので、精神科医が書いているこちらの本もおすすめです。

内容として、非常によくまとまっており、ストレスとの付き合い方など具体的な対処法が載っているのが特徴です。

次回の記事では、病院の先生との付き合い方や、最初の病院で先生とウマが合わなかった場合について記載していこうと思います。

それでは、次の記事はこちらからどうぞ!

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

まだまだ、始まったばかりのブログですが、リピート訪問は私たちの励みになります。皆さまの【お気に入りブログ】となれるよう、これからも魂込めて更新いたします。記事への感想・コメントだけでも大変心強く、更新の励みになり嬉しいです!どうぞよろしくお願いいたします。

コメント