上半期や下半期が終わる頃、公務員がふと思い出さなければいけない事、それは

あれ?自分の人事評価の目標なんだっけ?

全国各地の何人もの公務員が、半年前に自分が書いた『人事評価シート』の書類やデータを探すのです。

そして、とりあえず【B】を基準に自己評価を記入し、結果として大体の人がA〜B評価あたりの人事評価を受けます。

なぜなら、公務員界では“262の法則”が成り立っているからです。

優秀な上位が2割、平均的な中位の人材が6割、下位のグループが2割にわかれるという考え方

しかし、こんな毎年のルーティーンも、ついに“変化の時”がきましたっ!

令和3年7月に、内閣人事局人事評価担当より【人事評価の基準、方法等に関する政令の一部を改正する政令案等の概要】が公表されました。

人事評価の面談の仕方は、令和3年10月から。

評価基準については令和4年10月から変えるわ!

だ、そうなんです。

「Bを通常として、その通常より上か下かで、他の評語の判断をする設計になっている!」とバレてしまったわけです。

5段階評価という奇数から、6段階評価という偶数になり、“真ん中(通常)”が無くなります。

え?そんな単純な話なの?

今回の記事を読んでいただければ、

- 新しい人事評価のしくみを的確に把握し

- 具体的な変更事案を学び

- ルール変更に対応できる

ように仕上げています。

それでは、それらの概要について、さっそく学んでいきましょうっ!

令和3年10月から変更になること

結論から記載しますと下記のとおりです。主語に注意してくださいね。

- 管理職員は職員に対し、人事評価の面談にあたって、職員の強み・弱み(秀でている点・改善点)の指導・助言を行う。

- 管理職員と職員は、人事評価の面談にあたって、職員の果たすべき役割の認識を共有する。

- 管理又は監督の地位にある職員(中間管理職以上)に対しての評価は、効率的な業務遂行、適切な業務管理、部下の指導育成に特に留意して評価する。

なるほど、主に人事評価の面談について、ズバッと切り込んできましたね。

1番のポイントは、職員の強み・弱みを面談を通して、管理職は聞き出してきます!

正直、急に面談で「あなたの強みは?弱みは?」なんて聞かれたら、繊細な方であればビックリしてしいます。

なお、この強み・弱みは『人事評価記録書に記載欄を設けて明確に把握』するとありますので、最終的に何かしらの記録書に明文化されることを覚えておきましょう。

弱みについては「文章力が…」「コミニュケーション能力が…」「エクセルが…」など自分で把握しやすい内容です。

しかし、強みについては、自分ではなかなか分かりにくいモノです。

解決策として、1冊の本をご紹介します。

ベストセラー本である【さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 新版 ストレングス・ファインダー2.0】により、自分の強みが5つ分かります。

自己分析の一環として活用される本で、本屋さんやネットで本を購入したら

- まずは、本書の第1部を読む。

- 本に付いている“付属のシリアルコード”をスマホやパソコンから専用ページに入力する。

- 約30分の自己診断テストを受ける。

- その後、自分の上位5位の資質が表示される。

夫と妻で本を2冊書い、テストを受けました。

1冊2,000円ほどしますが、自分の強みが分かり、結果には満足しています。

さすが、100万部を突破したベストセラー本だけの価値があります。

なお、“付属のシリアルコード”は1回のみなので、メルカリや古本屋で中古本を買わないよう注意してください。サクッと、ネットで買うのが良いと思います。

なお管理職の方は、長時間労働抑制に向けた業務改革や人材育成などのマネジメントを頑張ってくださいね。

残念ながら、マネジメント不十分な管理職は、他の能力が優れていても高い評価は行わない仕組みになりますのでご注意ください。

令和4年10月から変更になること

こちらについても結論から記載します。

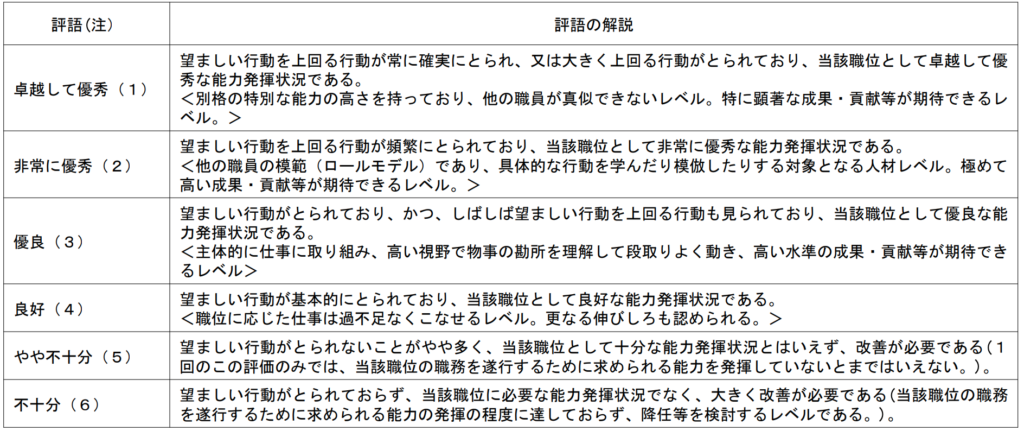

- 能力や実績をきめ細かく的確に把握・評価するため、評価段階の数を5から6とする。

- 職員にとってチャレンジングな目標を原則として1つ以上設定する(上司も関与して適切に設定)。

- 成果以外の要素の評価の明確化、目標以外の取組の積極的な評価とする。

- オンラインによる面談実施を可能とする。

こちらについては、④以外は内容が漠然としており補足説明が必要ですね。

① 評価段階の数を5から6とする

これまではアルファベットで、【S・A・B・C・D】の5段階評価でした。

これからは、ランク付けの意味合いを過度に強調しないよう、アルファベットや数字による評語区分の呼称は用いず言葉で評価していきます。

ツッコミどころは「結局かっこ書きで番号があるじゃない!」というところですね。

卓越して優秀の解説で、「格別の特別な能力、他の職員が真似できないレベル」とありますが、このレベルであれば公務員ではなく別の仕事の方が“世のため、人のため、自分のため”になるので転職した方がいいのではないかと個人的には思います。

「非常に優秀、優秀、良好」あたりであれば、人事的評価には問題はないと思います。

② チャレンジングな目標を原則として1つ以上設定

正直な感想としては「うわぁ〜めんどくさいなぁ」という印象です。

万が一、達成できなかったら評価下がるじゃん!と思った方、安心してください。

この目標については、「未達成でも低い評価としない、他の達成すべき通常の目標との組み合わせで全体評価を行う」と運用ルールの明示があります。

とまぁ「未達成でも低い評価としない」とルールがあっても、それを知らない上司は評価を下げることが予想されます。

したがって、あまり過度なチャレンジングを目標とせずに、もしかしたら達成できるかも?くらいの難易度の目標設定を心がけましょう。

③ 成果以外の要素の評価の明確化、目標以外の取組を積極的な評価とする

例えば「成果以外の要素の評価の明確化」とは

- 職員の積極的なチーム・組織等への貢献や創意工夫

- 効率的な業務遂行(時間生産性)のプロセスを「成果」と組み合わせた上で役割を果たしたか

などを評価の対象とすることです。

また、「目標以外の取組を積極的な評価」については

- 状況の変化に応じ期中のコミュニケーションを通じて、業務目標の追加・変更を柔軟に行う

など、目標外の取組も併せて期末に評価するとのことです。

FAXでのやりとりをせず、ボタンの掛け違えがないように直接お会いしたりして、相手と意思疎通を行いました。

こういった、プロセスや効率的な仕事が評価されるということですね。

完璧を求めない。『おたがいに・お互い様精神』職場でも家でも嫌なことはあることを理解して、スマートに仕事ができるようになると生産性が上がります。

パレートの法則(20対80の法則)が学べるこちらの記事が参考になりますよ。

具体的な記載例について

じゃあ、どういった書き方で目標設定すればいいの?という方のために、お国さまが示している記載例をご紹介します。

〇〇の更なる推進に向け、現行の〇〇計画の見直しを目指し、新たな目標の在り方や、見直しが必要な事項について、〇月までに〇〇推進チームにおいて検討を行い、〇月までに各府省等との調整を完了する。

△△計画の実施に関し、計画に定めた事項の実施状況を〇月までに取りまとめるとともに、有識者会議を開催して、〇月までに意見を取りまとめる。その上で、新年度からの更なる推進に向けて、各府省等への横展開を進める。

〇〇法改正について、法制的な論点を整理し、条文の取りまとめに当たるとともに、〇月の法案提出に向け、各方面に説明を行う。

業務の効率化・迅速化を図りつつ、勤務管理システムも活用して部下職員の状況の把握・業務の調整を行い、超過勤務の上限規制を最低ラインに、出来る限りの縮減を図る。下半期内での少なくとも〇日以上の年休、男の産休・育休の確実な取得を目指し、自らが率先してWLBを確保した働き方を行う。行政文書の適正な管理について、自ら率先する意識を持ちつつ、部下職員にも徹底する。文書管理・ペーパーレスを行いつつ、テレワークの積極的な活用をさらに進める。

最後の記載例は、管理職用の記載例ですね。

具体的な数値を示して、期日を表記することが大切です。

先々で起こり得る事態を想定して、自分が打つ手可能な範囲で目標設定を行いましょう!

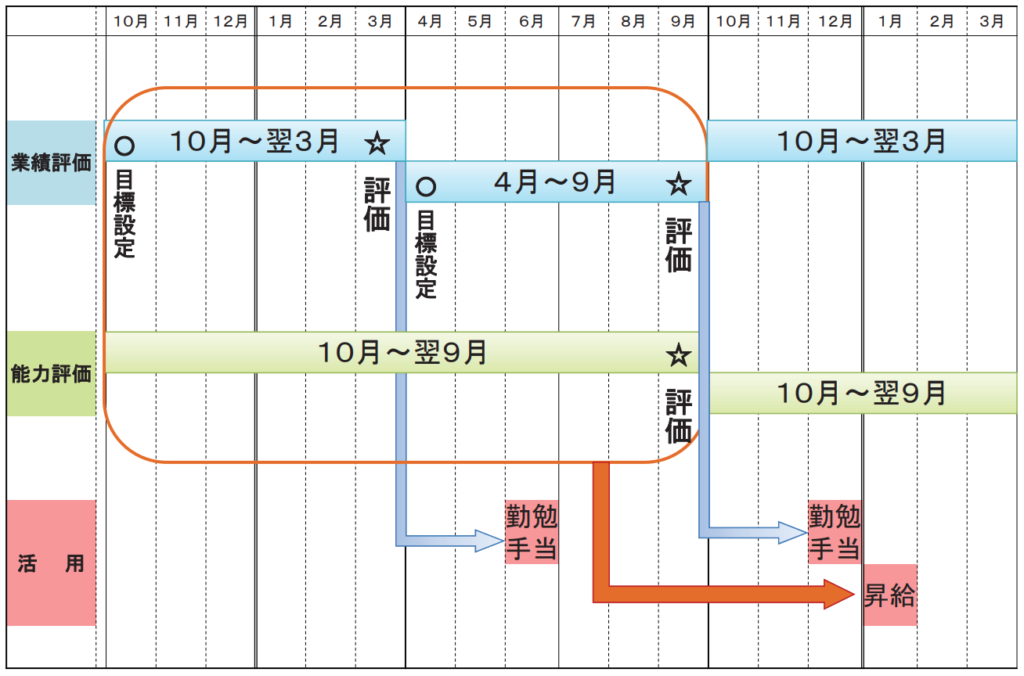

人事評価の実施と評価結果の活用のサイクル

最後に、頭の整理として「業績評価」と「能力評価」のサイクルの違いを示して終わりにしたいと思います。

「業績評価」は上半期・下半期に分けて目標を設定するのに対し、「能力評価」は下半期から1年間の評価になります。

ぶっちゃけ、能力評価は4月1日で異動してしまうと、4月〜9月までの様子しか知らない訳で、評価する側は難しいと思います。

異動したら、最初の上半期はいい子に過ごしましょうね!

なお「活用」のところですが、優秀な人材は勤勉手当(ボーナス)がアップします。

ボーナスは、【期末手当】+【勤勉手当】という構成になっており、勤勉手当のみに業績が反映されます。

勤勉手当 = 算定基礎額 × 成績率 × 期間率で計算できます。

ちょっと、いまいちよく分からないという方は早見表がありますのでご参照くださいね。

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

まだまだ、始まったばかりのブログですが、リピート訪問は私たちの励みになります。皆さまの【お気に入りブログ】となれるよう、これからも魂込めて更新いたします。記事への感想・コメントだけでも大変心強く、更新の励みになり嬉しいです!どうぞよろしくお願いいたします。

コメント