「公務員のテレワーク(在宅勤務)は、もう浸透していかないかもしれない…」

現実に仕事をしていて、そう感じることはありませんでしょうか。

公務員でも“テレワークの制度”は作られましたね。

今後ワクチンの普及と共に、日本国民は集団免疫を獲得していきます。

すると人流が増えて、結果的に

- 「やっぱり人と“直接会って話す”って大切だ。」

- 「感情や人情って、リモートでは伝わらない。」

- 「文字だけのコミュニケーションでは、深い付き合いにならない。」

といった、過去に当たり前だったことが実は重要だったと再認識され、特に公務員界ではこれまでの働き方がまた再構築されていくでしょう。

なぜ、またオフィスワークに戻っていくのか?理由も説明します。

最後には、【これからの公務員が目指すべき働き方】についてもお伝えいたします。

- テレワークがなぜ失敗したか、簡潔に理由が知りたい

- これからも、テレワークをしていくために気をつけるべき点

- テレワークを推進していこう!という意思のある方

- またオフィスワークに戻った時、自分はどうすればいいか知りたい

これからの未来について、一緒に考えていきましょうっ!

【結論】こうして公務員のテレワークは失敗に終わった

私もテレワークを何度か実際に行いました。

しかし、私の職場では徐々にオフィスワークに戻っている印象です。

失敗した理由はザックリ以下の点が理由です。

- 管理職がテレワークをしない&テレワークでは部下の管理ができない

- 内部での情報共有のための、物理的な“回覧板”の存続(ペーパーレスが無理)

- 制度構築の失敗(通勤手当関係や勤務ルール作りの複雑化)

- 物事を判断する“場所”の必要性と、ハンコから脱獄できない

それでは、1つひとつ改めて確認していきましょう!

きっと、皆様の職場でも“あるある”かと思います。

管理職がテレワークをしない&テレワークでは部下の管理ができない

テレワークを推進したのは、そもそも誰でしょうか?そうです1番のトップです。

そのトップに従えるのが管理職、そしてその下に大勢の係員がいます。

実際にやって分かったのですが、テレワークをするように働きかけないといけない管理職そのものが、管理職がテレワークをしないんですよね。

なんか…、似たような経験ありませんか?

ほらほら皆、夏季休暇を早めに取得しなさーい。

まず、お前がなー!

実際には言えませんが(笑)そうです、これです。

日々部下として働いて思うことが、管理職の多くが『職場にいること=仕事をしている』と勘違いをしているんじゃないかと感じます。

席について、パソコン開いたら、仕事の3割終わったのかな?と思うほどです。

そして管理職は、仕事の終わりにはこの一言を言いますね。

ほらほら皆、就業時刻すぎてるよ。帰りなさーい。

お互いになー!

ここで、公務員の残業文化が畳みかけます。『残業している=仕事を頑張っている』と評価されるのです。令和になっても変わりませんね。

中には残業をしていると、部下が何をしているか?をチェックして、それで進捗管理を行う管理職もいます。

私は、それはそれで良い方法だと思います。実際に部下から聞き取ったり、パソコンの画面をチェックする感じですね。

管理職は視覚的判断に基づき、働いているか、サボっているか、悩んでいるかなどを多く判断しています。そのための、“あの場所”でもありますね。

つまり何を言いたいのかというと、“成果品”ではなく“成果の過程”を見ているのです。

成果品である起案文書だけでは、一律のルールで仕上がった文書なので、サボりながら作ろうが、爆速で効率良く作ろうが分からないのです。

したがって、視覚的判断をしている多くの管理職が、テレワークで出来上がった成果品の資料だけでは部下の管理ができない、ということが課題になっている訳です。

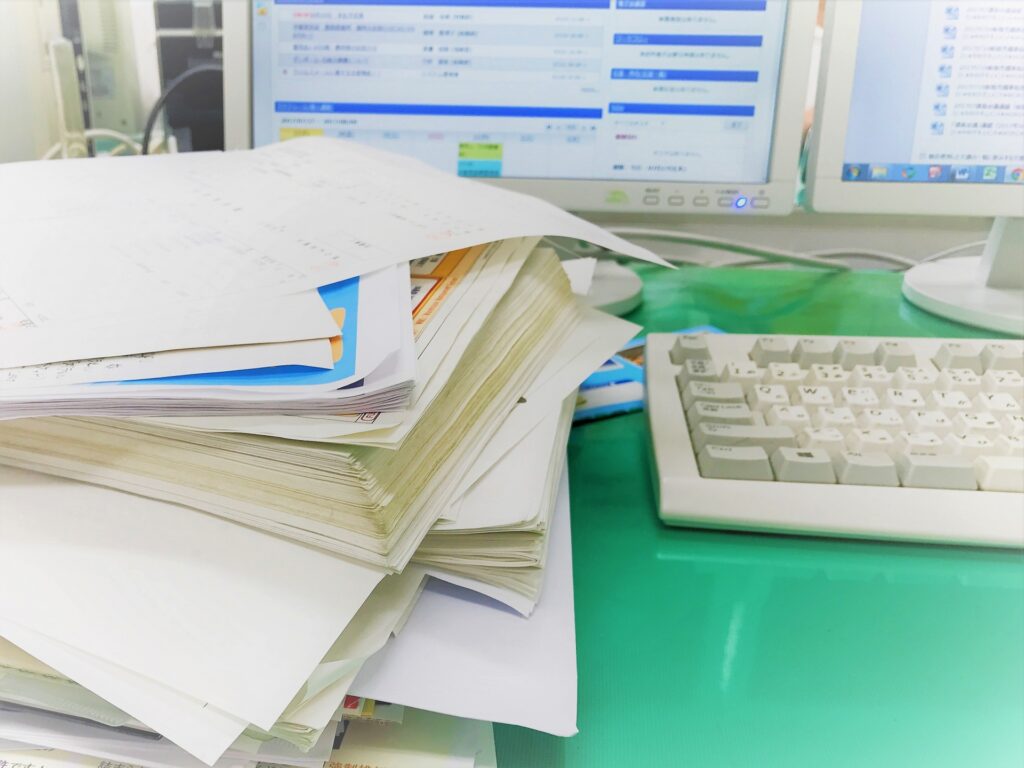

内部での情報共有のための、物理的な“回覧板”の存続

『回覧板システム』結局無くなりませんでしたね。これに、ハンコを押して次の人に回すのが公務員の仕事ではありません。

皆触るもので抗菌加工でもないので、個人的には正直汚いと思うのですがどうでしょうか。指でペロッとして、ページをめくる人もいますね…。

また、年給を取って1日休むと、次の日机の上が『回覧板の山』になっておりちょっとしたストレスを感じます。

私の場合は、回覧板を立てかけて置いています。立てかけると邪魔になりません。

回覧板を芸術のように綺麗に横に並べても、多いもんは多いんですっ!

確かに、余計な情報を五月雨式にメールで送ってくるよりも、回覧板システムは便利です。

特に、YES or NOだけを知りたい時や、数問だけの回答の場合などに効果を発揮します。

- メールを開き、必要or不必要の判断をする

- 必要であれば添付ファイルを開きダウンロードする

- 少しだけ記入して、名前を付けて保存をする

- メールを開き、作成したファイルを添付して返信をする

- メールを削除し完了

これらの手間が、「回覧板で手書きで記入して次に回す」で完結ですから。

メールで添付ファイルの添付忘れのミスは、年に何回かやっちゃいますし。

今後も、インターネットを生かした『チャットシステム』や『掲示板システム』のみで完結できれば良いのですが、数年で全てこれらに移行するか?と言われると答えはNOだと思います。

理由は、親和会など飲み会の参加不参加の情報を、公的システムを活用するべきではないからです。

職務に関係のない雑務が公務員界でもあります。つまり、公的システムを使うと日時や時刻はログとして残りますから、場合によっては職務専念義務違反になることが危惧されるからです。

結論、ローカルな回覧板システムによりそれを回避するためにこれからも存続します。これがテレワークの妨げになる1つの理由です。

テレワーク制度構築の失敗

働き方改革の推進と世界的な情勢変化のダブルコンボで、公務員でもテレワークが推進されました。

しかし案の定、現場は混乱しました。ゼロからの制度作りはもちろん、それに沿ったマニュアル作成やフローチャート、Q&Aの作成などやることが満載です。

それに加えて「セキュリティ対策もしっかりね^^」なんて言われたものだから、ガチガチの縛りを設けてシステムを構築しました。

テレワークで出勤率を削減するっ!

(この職場は俺に任せろ、俺は残る)

案の定、パソコン一つ持ち出すにも上司から許可(ハンコ)をもらう、なんてことになっているところもきっと多いでしょう。それに加えて、

- パソコンの他、持ち出す資料は何か?

- その日行う仕事内容は?目的は?

- 始業時間、就業時間の報告は?

- 職場に電話があった際は?

- テレワークでどこまで許されるの?(郵便物など)

- 通勤手当などの庶務関係との整合性は?

難民

申請から報告まで全てがめんどくさい…。もうオフィスワークでいいや。

なので、周りがあまりテレワークをしない→自分もそうしようとなってしまい、テレワーク率が当初始まった頃より減っている印象です。

特にマイナンバーや個人情報を管理・業務にしている方は、現実的に普段の業務ができないです。あえて雑務をテレワークでするのも、仕事が減るわけでないので本人のためにならず微妙です。

物事を判断する“場所”の必要性と、ハンコから脱獄できない

会議記録簿に必要な項目は、人はもちろんですが時間と【場所】を明確にする必要があります。

言った言わないを無くすためにも結局、記録簿として残す事は無くならない。公務員の宿命でもあります。

口約束なんかでも、時間は思い出せなくても「あの場所で約束したじゃない!」と引き合いに出しやすいですよね。

それだけ、場所というのは重要視されます。

〇〇協議会などの運営を任されたことがある人はお分かりかと思いますが、『監査の会場』『理事会の会場』『総会の会場』は全て別のところで行われることが多いですよね。すぐ隣なのに(笑)

それには、お偉い方の前で席替えをするなんてお見苦しいところを見せないで、スマートに運営をするという目的もありますが、とにかく場所って大事な要素なんです。

そしてなかなか無くならないハンコ文化。

回覧板の時にもハンコを押しますし、何かの契約や証明するものでは必須アイテムがハンコですね。

「ハンコを押しに出勤しなければならない」というのは、民間でもあるようでニュースにもなりました。

徐々に無くしていこうという動きにはなると思いますが、当分は無くならないと思います。

このことに対する心の持ちようとしては、脱ハンコに期待をせずに、無くなったらラッキーと思うくらいがいいと思います。

自分ではどうにもならないことに、メンタルを消費しても無意味だからです。

これからの公務員が目指すべき働き方

本来であれば、公務員という職業は事務分担で一人ひとり業務が分離されており本来はテレワークしやすい仕事環境だと思っています。

黙々と静かに仕事してる時がありますが、一緒に同じ時間、同じ場所で働く意味あるのかな?と思う時があるほどです。目の前の人が“今”何の仕事をしているのか、お互いに分かりませんし。

さて、これからの公務員はどうするべきかの結論ですが、「テレワーク制度がまだあり、取る環境が少しでもあるのであれば積極的に使おう」ということです。

民間ではテレワーク環境は当たり前になっています。逆にテレワークに移行できていない会社は、遅かれ早かれ淘汰される可能性が高い会社です。

その環境に身を置いて、今のうちに慣れておこう!ということです。

これは、一生公務員をやっていこうと考えている人も、いずれ公務員を辞めようと思っている人もどちらもです。

人生何が起きるか分かりません。

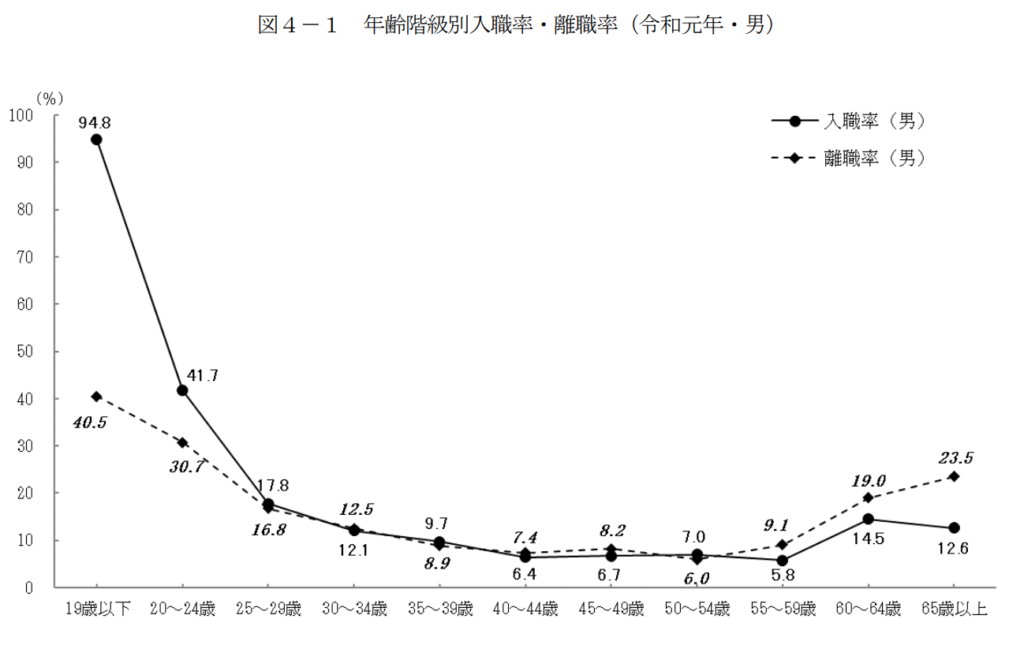

厚生労働省 2019年(令和元年)雇用動向調査結果の概要 性、年齢階級別の入職と離職 より引用

これは、全ての職種の離職率の推移ですが少なからず一定数、離職をしている人がいることがわかります。

社会に出て退職するまで1つの企業で勤め上げる『終身雇用』というのは、今後ますます厳しくなるでしょう。

2019年にトヨタの社長が「終身雇用を守っていくのは難しい」と発言したのは当時ニュースにもなりました。

じゃあ、公務員は安泰だね!

と思うのは正しいかもしれませんが、平成25年11月1日から早期退職募集制度に基づく退職(応募認定退職)が公務員でも可能となりました。

内閣人事局発表によると、平成28年から認定を受けた職員の総数は右肩上がりです。

なので、早く退職してその分ガッツリ割増分の退職金がもらえるのであれば貰って辞める、という選択があなたにもある(できる)ということです。

そのためには、資産を築きFIRE状態を目指しておく必要があります。

このように、若いうちに(とはいっても、今日が1番若い日です)意識しながら資産形成をして、自分の人生を豊かで楽しいものにしながら、ついでに働く。

公務員が使える福利厚生や制度は、自分のためにガンガン使用していく。

育児休業はその典型例で、民間の場合は1年ですが公務員は3年と大変恵まれた制度です。

令和3年6月3日に『改正育児・介護休業法』が国会で成立し、男性版産休についても過去にお話ししたとおりです。

このくらい、人生に対する仕事の比重が軽いほど、フットワークが軽い人間になり、環境の適応能力も高い人材になりやすいです。

片手は常に空けておき、幸運が舞い降りたらすぐに掴めるようにしておく!

こういった働き方が、これからの公務員に必要な働き方だと私たちは思います。

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

まだまだ、始まったばかりのブログですが、リピート訪問は私たちの励みになります。皆さまの【お気に入りブログ】となれるよう、これからも魂込めて更新いたします。記事への感想・コメントだけでも大変心強く、更新の励みになり嬉しいです!どうぞよろしくお願いいたします。

コメント